북위 도무제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

북위 도무제는 선비족 탁발부의 후손으로, 386년 북위를 건국하고 황제에 즉위하여 화북 통일의 기틀을 마련했다. 그는 초기에는 유연, 후연 등 주변 세력을 정벌하며 영토를 확장했고, 한족 문화를 수용하여 국가 체제를 정비했다. 그러나 만년에 술과 약물에 의존하며 폭정을 일삼다가 아들 탁발소에게 살해당했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 371년 출생 - 발렌티니아누스 2세

발렌티니아누스 2세는 발렌티니아누스 왕조의 황제로서 어린 나이에 서로마 제국을 통치했으나, 아르보가스트와의 갈등 속에 의문사하며 제국에 혼란을 초래했다. - 409년 사망 - 고운 (북연)

고운은 고구려 왕족 출신으로 후연 황제의 양자가 되어 모용운으로 개명한 후, 모용희의 폭정에 반발한 풍발 등에 의해 북연을 건국했으나 2년 만에 암살당해 혜의황제로 추증된 북연의 초대 천왕이다.

| 북위 도무제 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 전체 이름 | 처음: 퇫발 셔궤이(拓拔渉珪) 또는 퇫발 셔이궤이(拓跋什翼圭), 나중: 퇫발 규이(拓拔珪) |

| 시호 | 처음: 쉬안우(宣武, "책임감 있고 무예가 뛰어남") 나중: 다오우(道武, "[불교 해탈의 길|marga]와 무예") |

| 묘호 | 처음: 례쭈(烈祖), 나중: 타이쭈(太祖) |

| 연호 | 덩궈(登國): 386–396 황스(皇始): 396–398 톈싱(天興): 398–404 톈츠(天賜): 404–409 |

| 출생일 | 371년 8월 4일 |

| 사망일 | 409년 11월 6일 |

| 매장지 | 성러 진릉(盛樂金陵) |

| 아버지 | 탁발식 |

| 어머니 | 허씨 부인 |

| 계승 | 북위 황제 |

| 통치 기간 | 386년 2월 20일 – 409년 11월 6일 |

| 이전 | 해당 없음 (북위 건국) |

| 후계자 | 명원제 |

| 섭정 | 해당 없음 |

| 배우자 | 모용황후 |

| 배우자 유형 | 배우자 |

| 자녀 | 명원제 퇫발 샤오(拓跋紹) 퇫발 시(拓跋熙) 퇫발 야오(拓跋曜) 퇫발 슈(拓跋脩) 퇫발 추원(拓跋楚文) 퇫발 롄(拓跋連) 퇫발 리(拓跋黎) 퇫발 훈(拓跋渾) 퇫발 총(拓跋聰) 화인 공주 |

| 가문 | 탁발부 |

| 왕조 | 북위 |

| 이름 | |

| 중국어 | 北魏道武帝 |

| 중국어 (병음) | Tuòbá Guī |

2. 생애

선비족 탁발부의 시조 탁발력미의 현손이자 대의 탁발십익건의 손자이다.

371년, 아버지 탁발실이 무장 장손근의 반란으로 살해되고, 376년에는 후사 문제로 조부 탁발십익건마저 서장자 탁발실군에게 살해되었다. 약체화된 대는 전진의 부견에게 멸망당했고, 어린 탁발규는 외조부 하야간에게 의탁했다.

성장한 탁발규는 386년 운중천(현재의 내몽골 자치구 후허하오터 시)에서 옛 백성을 모아 대왕을 칭하고 자립, 성락(현재의 후린거얼 현)에 도읍을 정했다. 같은 해 국호를 위(魏)로 고치고 위왕에 즉위, 허베이를 제압하고 유연 등을 토벌했다. 391년 시라무렌강 하류에서 고막해를, 내몽골의 과부에서 고차를 정복하고, 396년 흉노 철불부의 유위진을 격파하여 화북을 평정했다. 398년 산시성 다퉁 시 평성으로 도읍을 옮기고 황제에 즉위했다.

즉위 후, 부족 합의제를 폐지하고 중앙 집권화를 추진하며 한족 문화를 적극 수용했다. 불교를 장려하여 태산의 축승랑을 후대하고 평성에 당탑을 건립했으며, 황시 연간에는 법과를 도인통에 임명했다.

만년에는 술과 여자, 도사가 조제한 약(한식산)에 빠져 정신 이상을 일으켜 난폭한 행동을 일삼았다. 409년, 차남 탁발소가 쿠데타를 일으켜 탁발규를 살해했으나, 탁발소도 형 탁발사(명원제)에게 살해되었다. 향년 39세. 사후 '''태조 도무제'''로 추시되었다.

2. 1. 초기 생애

371년 탁발십익건의 아들 탁발식과 하란부 출신 하씨 부인 사이에서 태어났다. 탁발규가 태어나기 몇 달 전, 아버지 탁발식은 대나라의 반란에서 전사했다. 탁발십익건은 하란부 세력과의 관계 약화를 우려하여 임신 중인 며느리를 자신의 아내로 삼았다.376년 전진의 부견이 대나라를 공격하자, 탁발십익건과 왕족들은 터전을 떠났다. 그 와중에 탁발십익건의 아들 탁발식군이 반란을 일으켜 형제들을 죽였다. 하씨 부인은 탁발십익건을 사로잡고 탁발규가 아버지를 포박하여 항복한다는 조건으로 전진에 투항했다.[13]

전진군은 탁발식군의 난을 평정하고 탁발십익건과 귀족들을 장안으로 보냈다. 부견은 탁발십익건을 태학에서 교육시켰으나, 탁발식군은 거열형에 처해졌다. 탁발규와 하씨 부인은 촉으로 유배되었다.[13]

이후 탁발규의 어머니 하란 부인은 오빠 헬란눌에게 피신했다. 부견은 탁발규를 장안으로 데려가려 했으나, 탁발십익건의 비서 연봉의 설득으로 대의 영토에 남게 되었다. 부견은 대 부족을 흉노 추장 유고인과 유위진에게 맡겼고, 탁발규는 어머니와 함께 유고인에게 의탁하여 왕자로 존경받았다.

2. 1. 1. 출생과 성장

371년 탁발십익건의 아들 탁발식과 하란부 출신의 하씨 부인 사이에서 태어났다. 탁발규가 태어나기 몇 달 전, 아버지 탁발식은 대나라의 반란에서 전사하였다. 몇 달 후, 하씨 부인은 탁발규를 낳았다. 이때 탁발십익건은 하란부 세력과의 관계 약화를 우려하여 임신 중인 며느리를 자신의 아내로 삼았다.[13] 그 후 십익건과 하씨 부인은 탁발의, 탁발렬, 탁발고 등 아들 셋을 더 낳았다.376년 10월, 전진의 철기부대가 대나라를 공격해 오자 탁발십익건과 하씨 부인, 탁발규 등 왕족은 터전을 떠났다. 그 와중에 십익건의 아들 탁발식군이 반란을 일으켜 형제들을 죽였다. 그래서 하씨는 십익건을 사로잡고, 탁발규가 아버지를 포박하여 항복한다는 조건으로 전진의 군대에 투항했다.[13]

전진의 군대는 빠르게 식군의 난을 평정하고, 십익건과 귀족들을 장안으로 보냈다. 당시 전진의 왕 부견은 도량이 커 적국의 귀족을 극진히 대접하였는데, 그때문에 부견은 후일 모용부에게 배신당한다. 부견은 십익건을 장안의 태학에 보내 교육을 시켰으나, 그의 명은 길지 못했다. 이에 부견은 크게 아쉬워했다. 하지만 탁발식군과 탁발규는 달랐다. 탁발식군은 형제를 죽이고 난을 일으킨 죄로 거열형에 처했다. 그리고 탁발규와 하씨 부인에게는 아버지를 묶고 투항한 죄를 물어 촉땅으로 유배를 보냈다.[13]

공식 기록에 따르면, 탁발규는 371년에 그의 아버지 탁발실이 사망한 후에 태어났는데, 탁발실은 태자였다. 탁발실은 탁발십익건을 장군 발발근의 암살 시도로부터 보호하려다 부상을 입고 그해 초에 사망했다. 그의 어머니는 탁발실의 아내인 헬란 태후로, 강력한 부족장이며 대의 종속국이었던 헬란야간의 딸이었다. 탁발십익건은 아들의 죽음을 애도하는 한편, 손자의 탄생에 매우 기뻐하며 자신의 국가에 대사면령을 내리고 아이의 이름을 탁발섭귀라고 지었다. 그러나 출생 시 작명에 대한 언급 외에는 "섭귀"라는 이름은 그의 생애 나머지 기간 동안 역사 기록에 거의 언급되지 않았으며, 아마도 편의상 "규"로 줄여서 불린 것으로 보인다.

377년경 새해에 전진은 대를 상대로 대규모 공격을 감행했다. 탁발십익건은 잠시 수도 운중(雲中, 현대 중국 후허하오터에 위치)으로 도망쳤지만, 전진이 철수한 후 돌아왔다. 그러나 돌아온 후, 그의 조카 탁발진은 그의 가장 오래 살아남은 아들 탁발실군에게 탁발십익건이 그의 아내 모용 공주(전연 공주)의 아들 중 한 명을 후계자로 지명하고 그를 죽이려 한다고 설득했다. 이에 탁발실군은 그의 아버지와 형제들을 매복하여 살해했다. 이로 인해 대의 군대는 붕괴되었고, 전진 군대는 싸움 없이 운중을 점령했다.

혼란 속에서 탁발규의 어머니 헬란 부인은 처음에는 그녀의 오빠인 헬란눌에게로 피신했는데, 그는 헬란야간이 죽은 후 부족장의 자리를 이어받았다. 이후, 전진의 황제 부견은 탁발규를 전진의 수도 장안으로 데려가는 것을 고려했지만, 탁발십익건의 비서 연봉은 부견에게 탁발규가 대의 왕자로 성장하도록 대의 영토에 남도록 허락할 것을 설득했다. 그는 이것이 부족들이 전진에 충성을 유지하는 가장 좋은 방법이라고 주장했다. 한편, 부견은 대 부족을 두 그룹으로 나누어 흉노 추장 유고인과 유위진이 지휘하도록 했다. 탁발규는 그의 어머니와 함께 유고인과 함께 살게 되었고, 유고인은 이 아이를 왕자로 존경했다.

385년까지 도무제의 삶에 대해서는 알려진 바가 거의 없으며, 그 무렵에는 중국 통일을 눈앞에 두었던 전진이 제국 전역의 반란으로 인해 큰 혼란에 빠져 있었다. 384년, 유고인은 후연의 창시자 모용수에게 포위된 부비를 돕려 했으나, 후연 귀족의 아들인 목여창에게 암살당했고, 그의 뒤를 이어 동생 유두권이 그 자리를 이었다. 그러나 385년, 유두권은 유고인의 아들 유현에게 암살당했고, 유현은 수장이 되어 당시 14세였던 도무제를 위협으로 간주했다. 하지만 그의 부하 발렬육권과 구목릉숭은 이를 알아차렸고, 발렬의 지시에 따라 구목릉은 도무제를 삼촌 학란나에게 호송했고, 학란나는 도무제를 보호했다. 386년, 이전 대(代) 관리들의 권유로 학란나는 도무제가 대왕의 칭호를 되찾는 것을 지지했다.

선비족 탁발부의 창시자 탁발력미의 현손이다. 대의 탁발십익건의 손자(단, 『송서』에서는 탁발십익건의 아들로 되어 있다).

371년, 아버지 탁발실은 무장 장손근의 반란으로 살해된다. 더욱이 376년에는 후사 문제로 조부 탁발십익건도 서장자(규에게는 백부) 탁발실군에게 살해되었다. 이 때문에 약체화된 대는 전진의 부견에 의해 멸망한다. 육친과 조국을 잃은 어린 규는 선비 하란부의 동부 대인(大人)이었던 외조부 하야간에게 의지했다.

점차 성장한 규는 부견이 죽자, 친척이며 흉노 독고부의 대인(부족장) 유고인의 후원을 얻어 386년에 운중천(현재의 내몽골 자치구 후허하오터 시)에서 구(舊) 백성을 규합하여 대왕을 칭하고 자립하였다.

2. 1. 2. 대나라 재건과 북위 건국

371년 탁발십익건의 아들 탁발식과 하란부 출신 하씨 부인 사이에서 탁발규가 태어났다. 탁발규가 태어나기 몇 달 전, 아버지 탁발식은 대나라의 반란으로 전사하였다. 탁발십익건은 하란부 세력과의 관계 약화를 우려하여 임신 중인 며느리 하씨를 자신의 아내로 삼았다. 이후 십익건과 하씨 부인 사이에서 탁발의, 탁발렬, 탁발고가 태어났다.[13]376년 전진의 공격으로 탁발십익건과 왕족들이 터전을 떠났을 때, 십익건의 아들 탁발식군이 반란을 일으켜 형제들을 죽였다. 하씨 부인은 탁발규가 아버지를 포박하여 항복한다는 조건으로 전진 군대에 투항했다.[13]

전진 군대는 탁발식군의 난을 평정하고 십익건과 귀족들을 장안으로 보냈다. 부견은 십익건을 태학에서 교육시켰으나, 탁발식군은 형제를 죽인 죄로 거열형에 처해졌다. 탁발규와 하씨 부인은 촉으로 유배되었다.[13]

탁발규가 하란부에 도착하자 과거 부족 수령들이 투항해왔고, 386년 정월 선비 연맹이 재수립되어 탁발규를 대왕으로 추대했다. 탁발규는 국호를 위(魏)로 바꾸고 연호를 등국이라 하고, 도읍을 성락에 정했다. 그러나 숙부 굴돌이 유현과 손을 잡아 탁발규의 즉위는 합법성을 의심받았다.[13]

하씨 부인의 도움으로 탁발규는 독고부 군대의 공격을 피해 백성을 데리고 하란부로 이주하고 후연에 지원을 요청했다. 모용수는 굴돌이 서연과 손을 잡았기에 탁발규를 도와 굴돌을 무찔렀다. 독고부에서 내란이 일어나자, 탁발규와 모용수는 연합해 독고부를 쳐서 대승을 거두었다.

초기 몇 년 동안, 북위 도무제는 부족 수장들의 잦은 변동으로 지위가 불안정했다. 그러나 점차 지도력을 확립하면서 부족 수장들은 그를 중심으로 뭉치기 시작했다.

386년 봄, 도무제는 수도를 성락(盛樂, 현재의 후허하오터, 내몽골 자치구)에 정하고 농업을 장려했다. 같은 해 여름, 칭호를 위왕(魏王)으로 바꾸었고, 이로써 국가는 역사상 북위(北魏)로 알려지게 되었다.

같은 해 가을, 서연과 유현의 지원을 받아 도무제의 막내 숙부인 탁발굴돌(투바 쿠두오)가 왕위를 주장했다. 도무제 휘하의 많은 수장들이 탁발굴돌과 은밀히 공모하여 도무제는 어머니 쪽 삼촌인 헬란 부족으로 도망쳐 후연의 지원을 요청했다. 후연의 황제 모용수는 아들 모용린을 파견하여 지원했고, 그들은 함께 탁발굴돌을 격파했는데, 그는 유위진에게 도망쳐 처형당했다.

387년경, 모용수는 도무제에게 서선우와 상곡공의 칭호를 제안했지만, 상곡공의 칭호가 위왕만큼 명예롭지 않아 도무제는 이를 거절했다.

후연의 지원과 후연의 속국 지위에도 불구하고, 도무제는 후연 정복을 은밀히 고려하기 시작했다. 388년, 그는 사촌 탁발익을 보내 모용수에게 조공을 바치면서 후연 조정을 관찰하게 했다. 탁발익은 모용수가 늙었고, 황태자 모용보는 무능하며, 후연을 약화시킬 경쟁자들이 많다는 결론을 내렸다.

391년, 헬란나의 형제 헬란 란간이 헬란나를 살해하려 모의했고, 형제들은 전쟁을 벌였다. 도무제는 후연에게 헬란 부족을 공동 공격할 것을 요청했다. 같은 해 여름, 모용린은 헬란나와 헬란 란간을 사로잡았지만, 헬란나에게는 부족을 계속 지휘하도록 하고 헬란 란간을 포로로 데려갔다. 모용린은 도무제의 능력을 보고 모용수에게 도무제를 억류할 것을 제안했으나, 모용수는 거절했다.

같은 해 가을, 도무제는 동생 탁발고를 후연에 보내 조공을 바치게 했는데, 모용수의 아들들은 탁발고를 억류하고 도무제에게 말을 바칠 것을 명령했다. 도무제는 이를 거부하고 후연과의 관계를 단절한 후, 서연과 동맹을 맺었다.

통치 초기에 도무제는 백성들이 농업에 종사하도록 장려하는 자비롭고 관대한 통치자로 여겨졌다. 그의 시종 우니위위 환이 대(代)의 많은 부족들과 공모하여 도무제를 체포하고 탁발굴돌에게 항복하려다가 발각되었을 때, 도무제는 음모를 꾸민 5명만 처형하고 다른 사람들은 재판에 회부하지 않았다. 그러나 이러한 관대함에도 불구하고, 도무제는 신하들의 행동을 처리할 때 법을 훼손하지 않았다.

2. 2. 북위 발전과 확장

386년 탁발규는 선비족 연맹을 재건하고 대왕으로 추대되었다. 그는 국호를 위(북위)로 변경하고 연호를 등국으로 정했으며, 도읍을 성락에 두었다.[11][12]하씨와 탁발규 모자는 장안에 있는 전연의 귀족 모용수와 함께 북방의 중산으로 가 고향 땅을 밟을 준비를 했다. 모자는 독고부에 도착했지만, 얼마 후 내란이 일어나 유현이 우두머리가 되었다. 유현은 그 지방의 맹주가 될 야망을 가지고 있었으므로 탁발규 형제는 그에게 정치적으로 위협이 되었다. 그래서 유현은 이들을 죽이려 하였으나, 탁발규의 고모가 유현의 제수였기에 이 소식을 하씨에게 알렸다. 하씨는 유현에게 술을 먹여 취하게 하고 형제를 하란부로 도주시켰다. 유현은 하씨를 죽이려 했으나, 그의 동생 집안 식구가 말려 하씨는 죽음을 면하고, 후일 하란부로 도망했다.

탁발규가 하란부에 도착하자 과거의 부족 수령들이 투항해왔고, 386년 정월에 선비 연맹이 재수립되어 탁발규를 대왕으로 추대했다. 탁발규는 국호를 위(북위)로 바꾸고 연호를 등국이라 하고, 도읍을 성락에 정했다. 유현은 이에 분개하고 탁발규의 숙부인 굴돌을 이용했다. 이에 탁발규의 즉위는 합법성을 의심받았다.

하씨의 도움으로 탁발규는 독고부 군대의 공격을 피해 백성을 데리고 하란부로 이주하고 후연에 지원을 요청했다. 후연은 모용수가 세운 나라였다. 굴돌이 의지하는 세력은 모용수에 적대적인 서연이었다. 하여 모용수는 망설임 없이 탁발규를 도와 굴돌을 무찔렀다. 그로 인해 자연스럽게 유현의 세력도 약해졌다. 독고부에서 내란이 일어나자, 이 틈을 타서 탁발규와 모용수는 연합해 독고부를 쳤고, 대승을 거두었다.

391년, 탁발규는 대의 속국이었으나 자신에게 복종하지 않았던 유연을 공격하여 큰 피해를 입혔다. 그러나 유연은 북위 역사에서 계속해서 골칫거리이자 위협적인 존재로 남게 된다.[11]

398년에는 수도를 평성으로 옮기고 황제에 즉위하여 북위를 건국했다.[11][12]

2. 2. 1. 후연과의 전쟁

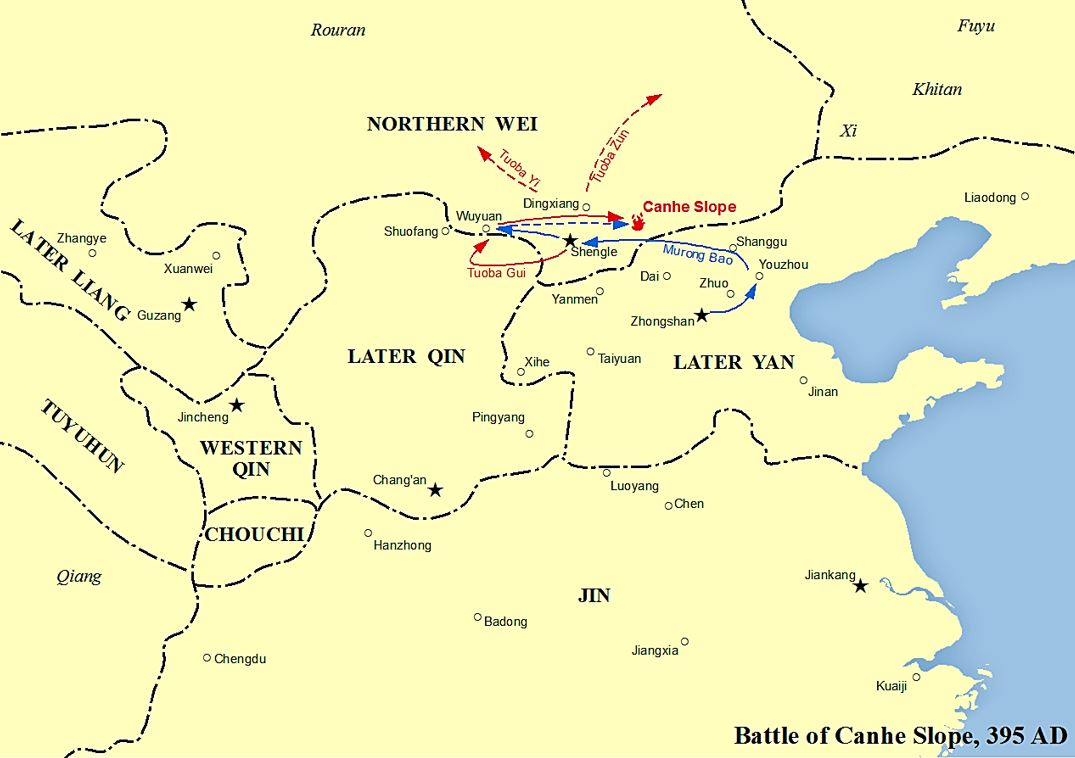

395년, 모용수는 태자 모용보를 보내 북위를 공격했으나, 탁발규는 참합파 전투에서 후연군을 기습하여 크게 이겼다. 이 때 탁발규는 항복한 후연군을 모두 죽이는 실수를 저질렀다.[5] 모용수는 탁발고를 억류하고 전쟁에 쓸 말을 요구했으나, 탁발규는 이를 거절하여 탁발고는 후연에서 살해되었고, 이때부터 후연과 북위는 적대 관계가 되었다. 탁발규는 서연의 모용영과 우호 관계를 맺었다.[5]396년, 모용수는 직접 군대를 이끌고 평성을 공격하여 함락시켰다. 그러나 참합파에서 아군 병사들의 시체를 보고 충격을 받아 병을 얻어 사망했고, 모용보가 뒤를 이었다.[5]

탁발규는 모용수가 죽자 40만 대군으로 후연을 공격하여 황하 이북의 대부분 영토를 점령했다. 397년 정월, 탁발규는 신 땅을 공략했다.[5] 탁발규는 찬하구 전투에서 포로를 학살한 것을 후회하고, 이후 항복한 사람들을 우대하는 정책을 펼쳤다.

2. 2. 2. 주변 이민족 정벌

391년, 탁발규는 대의 속국이었으나 자신에게 복종하지 않았던 유연을 공격하여 큰 피해를 입혔다. 그러나 유연은 북위 역사에서 계속해서 골칫거리이자 위협적인 존재로 남게 된다.[11]

391년 겨울, 유위진은 아들 유직력제(劉直力鞮)를 보내 북위를 공격했으나, 탁발규는 훨씬 적은 군대로도 그를 격파하고 황하를 건너 유위진의 수도인 월발(悅拔, 현대의 오르도스, 내몽골)을 함락시켰다. 유위진과 유직력제는 도망쳤으나, 다음 날 유위진은 부하들에게 살해당하고 유직력제는 사로잡혔다. 탁발규는 유위진의 영토와 백성을 병합하고, 유위진의 일족과 측근들을 나이를 불문하고 5,000명 이상 학살했다. 유위진의 막내 아들 유발발은 설간(薛干) 부족으로 도망쳤고, 족장 태석복(太悉伏)은 북위의 요구에도 그를 넘겨주지 않았다. 유발발은 후진의 속국인 모이기간(沒奕干)의 딸과 결혼하여 그에게 의존하게 되었다. 탁발규는 393년에 태석복을 공격하여 부족의 많은 사람들을 학살했지만, 태석복은 도망쳤다.[11]

394년, 서연의 황제 모용영이 모용수의 공격을 받아 탁발규에게 구원을 요청했다. 탁발규는 사촌 탁발건(拓拔虔)과 장군 유악(庾岳)을 보내 후연을 견제하려 했으나, 북위군은 실제로 후연과 교전하지 않았다. 그해 말 모용영은 사로잡혀 죽임을 당했고, 서연은 후연에 병합되었다.[11]

395년, 탁발규는 후연의 국경 지역을 약탈했다. 그해 늦게, 모용수는 모용보가 이끄는 8만 명의 군대를 파견하여 북위를 공격하게 했고, 모용농과 모용린 형제가 지원했다. 탁발규는 신락을 버리고 황하를 건너 서쪽으로 후퇴했다. 모용보의 군대는 395년 가을에 황하에 도착하여 강을 건널 준비를 했다. 그러나 북위 정찰병들이 후연 군대와 수도 중산(中山, 현대의 바오딩, 허베이) 사이의 통신선을 차단했고, 북위는 사로잡은 후연 사신들로 하여금 모용수가 이미 사망했다고 선언하게 하여 후연 군대에 큰 혼란을 야기했다. 후연과 북위군은 황하를 사이에 두고 20여 일 동안 대치했는데, 모용린의 추종자들이 쿠데타를 일으켜 모용린을 지지하려 했으나 실패했다. 겨울이 오자 후연군은 후퇴했고, 황하가 얼어붙어 북위군이 쉽게 건널 수 있다는 것을 깨닫지 못한 채 모용보는 후방 부대를 남기지 않았다. 탁발규는 직접 추격하여 찬하구 전투에서 준비되지 않은 후연군을 붙잡아 거의 전 병력을 살해하거나 포로로 잡았고, 모용보와 일부 장교들만 탈출했다. 탁발규는 포로들 중에서 재능 있는 자들을 관료로 선택하고, 다른 사람들을 후연으로 돌려보내 자비를 보이고자 했다. 그러나 가빈건(可頻建) 등은 포로들을 두려워하여 학살을 건의했고, 탁발규는 이들의 제안을 따랐으나 곧 후회하게 된다.[11]

396년, 모용수는 직접 군대를 이끌고 북위를 공격하여 탁발건을 죽였다. 탁발규는 신락을 버릴 생각까지 했으나, 군대가 찬하구에 도착했을 때 병사들의 사기가 높아지자 모용수는 병이 들어 후연군은 중산으로 후퇴해야 했다. 그는 곧 사망했고, 모용보가 황제가 되었다.[11]

396년 가을, 탁발규는 북위 군대를 이끌고 병주(并州, 현대의 중앙 및 북부 산시)를 기습 공격하여 모용농을 격파하고 중산으로 도주하게 했다. 탁발규는 동쪽으로 진격하여 중산을 공격할 준비를 했다. 모용보는 중산을 방어하는 데 집중하여 북위군이 영토를 자유롭게 돌아다니도록 내버려 두었다. 이로 인해 현대의 허베이에 있는 대부분의 도시 수비대가 중산과 예성(현대의 한단, 허베이), 신도(信都, 현대의 헝수이, 허베이)를 제외하고는 도시를 버렸다. 중산을 처음 공격하여 실패한 후, 탁발규는 다른 도시들을 점령하는 전술로 바꿨다. 397년 봄, 신도가 함락되었다. 탁발규는 수도 신락 근처에서 반란 소식을 듣고 평화를 제안했지만, 모용보는 이를 거부하고 북위군을 공격했지만 패배했다. 이때, 모용린의 쿠데타를 우려한 모용보는 중산을 버리고 용성(龍城, 현대의 진저우, 허베이)으로 도망쳤다. 중산에 남아있던 수비대는 모용상의 지휘 아래 저항했으나, 탁발규는 즉시 중산을 점령할 수 없었다. 탁발규는 찬하구 전투에서 포로를 학살한 것을 반성하고 정복한 후연 영토를 부드럽게 대하려 했고, 시간이 지나면서 영토는 그의 지배에 복종하기 시작했다.[11]

모용상은 스스로 황제를 칭하고 탁발규를 죽이려 했다. 그러나 가을에 모용린이 기습 공격을 가해 그를 죽이고 중산을 점령했다. 모용린 또한 황제를 칭했지만 북위의 군사적 압박에 견딜 수 없었고, 중산은 탁발규에게 함락되었다. 탁발규는 중산 백성들에게 관대하게 대했지만, 탁발규의 죽음을 옹호한 자들의 일족은 학살했다. 이때쯤 북위 군대는 심각한 전염병으로 고통을 겪어 군대와 가축의 절반이 죽었을지도 모른다. 장군들이 캠페인을 중단하라고 설득하려 하자, 탁발규는 다음과 같이 반응했다.[11]

:''이것은 하늘의 뜻이니, 내가 어찌할 수 없소. 백성이 있는 곳이면 어디든 국가를 세울 수 있소. 그것은 내가 어떻게 통치하느냐에 달려 있으며, 나는 백성이 죽을까 두려워하지 않소.''[11]

398년 새해 무렵, 탁발규가 예성을 공격할 준비를 하자, 예성의 수비자 모용덕은 예성을 버리고 황하 남쪽으로 도망쳐 화태(滑台, 현대의 안양, 허난)로 가서 독립적인 남연을 선포했다. 황하 북쪽의 저항이 거의 사라지자, 탁발규는 탁발의와 소화발(素和跋)을 후연 영토의 총독으로 남겨두고 신락으로 돌아갔다. 통신과 통제를 강화하기 위해 탁발규는 태항산을 넘어 왕도(望都, 현대의 바오딩, 허베이)와 대(代, 현대의 장자커우, 허베이) 사이에 고속도로를 건설했다. 그러나 그는 곧 탁발의를 소환하여 재상으로 임명하고 사촌 탁발준(拓拔遵)으로 교체했다.[11]

2. 2. 3. 황제 즉위와 통치

386년 정월, 탁발규는 선비족 연맹을 재건하고 대왕으로 추대되었다. 그는 국호를 위(북위)로 변경하고 연호를 등국으로 정했으며, 도읍을 성락에 두었다.[11][12] 398년에는 수도를 평성으로 옮기고 황제에 즉위하여 북위를 건국했다.[11][12]도무제는 지식인들을 적극적으로 등용하고 제도와 예절을 정비했다. 궁궐과 종묘를 건설하고 통일된 도량형을 규정했으며, 관직의 등급과 의식에 사용되는 음악을 제정하고 법령을 명확히 했다. 행정 구역과 군사 제도 또한 정비하여 국가의 기틀을 다졌다.[11][12]

그는 각 지역의 상황에 맞는 상세한 조세 및 부역 제도를 제정하여 유목민이었던 씨족 구성원들을 안정적인 농민으로 변화시켰다. 이러한 정책은 북위의 경제 발전에 크게 기여하여 국가 재정을 풍족하게 만들었다.[11][12]

초기에 도무제의 지위는 불안정했지만, 점차 지도력을 확립하면서 부족장들을 통합해 나갔다. 386년 봄, 그는 수도를 성락(현재의 후허하오터, 내몽골 자치구)으로 정하고 농업을 장려하여 백성들을 안정시켰다. 같은 해 여름, 위왕(魏王)으로 칭호를 바꾸면서 북위(北魏)라는 국호가 역사에 등장하게 되었다.[11][12]

386년 가을, 서연과 유현의 지원을 받은 도무제의 숙부 탁발굴돌이 왕위를 주장하며 위협했으나, 도무제는 후연의 지원을 받아 이를 격파했다. 모용수가 이끄는 후연은 모용린을 파견하여 도무제를 도왔고, 탁발굴돌은 유위진에게 도망쳤다가 처형당했다.[11][12]

391년, 도무제는 유연을 공격하여 큰 피해를 입혔다. 같은 해 겨울, 유위진이 아들 유직력제를 보내 북위를 공격했으나, 도무제는 소수의 병력으로 그를 격파하고 황하를 건너 유위진의 수도를 함락시켰다. 유위진은 부하에게 살해당하고 유직력제는 포로로 잡혔으며, 도무제는 유위진의 영토와 백성을 병합했다.[11][12]

395년, 도무제는 후연의 국경 지역을 약탈했다. 이에 모용보가 이끄는 8만 대군이 북위를 공격하려 했으나, 찬하구 전투에서 북위군에게 대패했다. 도무제는 포로들을 학살하라는 건의를 받았으나, 명성을 우려하여 따랐다가 곧 후회했다.[11][12]

396년, 도무제는 병주(幷州, 현재의 산시성 중북부)를 기습 공격하여 모용농을 격파하고 중산을 공격할 준비를 했다. 397년 봄, 신도가 함락되었고, 도무제는 후연 영토를 점령해 나갔다. 한편, 모용상은 스스로 황제를 칭했으나 모용린에게 살해되었고, 모용린 역시 북위군에 의해 중산을 빼앗겼다.[11][12]

399년, 도무제는 고차 부족을 공격하여 큰 피해를 입히고 많은 포로를 잡았다. 같은 해, 정부를 개편하고 평성에 대학교를 설립했으며, 제국 전역의 책을 수집하도록 명령했다.[11][12]

2. 3. 만년의 폭정과 최후

도무제는 만년에 들어 신하들을 대하는 태도가 점점 가혹해졌다. 406년에는 수도 평성을 확장하는 과정에서 사소한 문제로 토목 기술자인 모나로우 티에게 자결을 명하기도 했다.[8] 407년에는 북위와 후진이 평화 조약을 맺었으나, 이로 인해 후진의 장군 유보보가 반란을 일으켜 하나라를 건국하는 계기가 되었다.408년, 도무제는 편집증적인 행동을 보이기 시작했고, 위 위에가 우아하다는 이유로 그를 처형했다.[9] 409년에는 연금술사들이 준 독성 물질의 영향으로 성격이 더욱 가혹해지고 반란을 두려워하여 많은 신하들을 처형했다. 위서는 이 시기를 "정부 전체가 공포의 분위기에 휩싸였다"고 묘사하고 있다.[9] 이러한 상황에서 도무제는 예언된 반란을 막기 위해 많은 신하들을 처형했으며, 과거 반란에 연루되었던 탁발 의도 처형되었다.[10]

409년 가을, 도무제는 탁발 시를 태자로 책봉하고, 탁발 전통에 따라 그의 어머니 유 비빈에게 자결을 명했다. 그러나 이 시기에 도무제는 다른 아들 탁발소에게 살해당했다.[9] 탁발소는 헬란 비빈의 아들로, 도무제가 헬란 부족을 방문했을 때 외숙모였던 헬란 부인을 첩으로 삼아 낳은 아들이었다. 409년 가을, 도무제는 헬란 비빈과 말다툼을 벌인 후 그녀를 처형하려 했으나, 헬란 비빈은 탁발소에게 도움을 요청했고, 탁발소는 궁궐에 들어가 도무제를 살해했다. 그러나 다음 날, 탁발소와 헬란 비빈은 황실 경비병들에게 체포되어 살해되었고, 탁발 시가 명원제로 즉위했다.

3. 통치 정책

도무제는 부족민의 합의제를 폐지하고 중앙 집권화를 추진했으며, 야만적이라고 여겨졌던 선비족의 관습을 버리고 한족 문화를 적극적으로 수용했다. 또한, 다민족 통합을 위해 불교를 장려하여 태산의 사문 축승랑을 후대하고 평성에 당탑을 건립했다. 황시 연간에는 조군의 사문 법과를 도인통에 임명해 승도를 통솔하게 했다.[11][12]

3. 1. 한화 정책과 선비족 전통 유지

도무제는 즉위 후, 부족민 합의제를 폐지하고 중앙 집권화를 목표로 했다. 또한, 당시 야만적이라고 여겨졌던 선비족의 전통 관습을 타파하기 위해 한족 문화를 적극적으로 받아들였다. 그는 다민족 통일 수단으로 불교를 적극적으로 받아들여, 태산의 사문 축승랑을 후대하거나 평성에 당탑을 건립하기도 했다. 황시 연간에는 조군의 사문 법과를 도인통에 임명하여 승도를 통솔하게 했다.[11][12]3. 2. 행정 제도 개혁

398년 탁발규는 황제에 즉위하고 수도를 평성으로 정하여 북위를 건국하였다. 탁발규는 지식인을 널리 받아들여 재능을 발휘할 기회를 주었으며, 제도와 예의범절을 정비하였다. 또한 궁전과 종묘를 짓고 통일된 도량형을 규정하고, 관직의 품급과 각종 의식에 쓰이는 음악을 제정하고 법령과 각종 금령을 명시하는 등 행정 구역과 군사 제도도 확실히 하여 나라를 질서 정연하게 정비해나갔다.탁발규는 각 지역 상황에 따라 매우 상세한 조세와 부역 제도를 제정하여 과거의 씨족 구성원들을 안정된 생활을 하는 농민으로 변화시켰다. 북위의 경제는 이를 계기로 크게 발전하여 국가의 재정 상태도 풍족해졌다.

3. 3. 농업 장려와 경제 발전

398년, 탁발규는 황제에 즉위하고 수도를 평성으로 정함으로써 북위를 건국하였다. 그는 지식인을 널리 받아들여 재능을 발휘할 기회를 주었다. 제도와 예의범절을 정비하고, 궁전과 종묘를 건설하였으며, 통일된 도량형을 규정하고, 관직의 품급과 각종 의식에 쓰이는 음악을 제정하고 법령과 각종 금령을 명시했다. 행정 구역과 군사 제도도 확실히 하여 나라를 질서 정연하게 정비해나갔다.탁발규는 각 지역 상황에 따라 상세한 조세와 부역 제도를 제정하여 과거의 씨족 구성원들을 안정된 생활을 하는 농민으로 변모시켰다. 이를 계기로 북위의 경제는 크게 발전하였고, 국가 재정 상태도 풍족해졌다.

3. 4. 불교 수용과 국가 통합

도무제는 다민족을 통합하기 위한 수단으로 불교를 적극적으로 받아들였다. 태산의 사문 축승랑을 후대하고, 평성에 당탑을 건립하였다. 황시 연간에는 조군의 사문 법과를 도인통에 임명하여 승도를 통솔하게 하였다.[11][12]4. 평가와 영향

도무제는 북위를 건국하고 초기 발전에 중요한 역할을 한 인물로 평가받는다. 그는 부족 연맹 체제를 해체하고 중앙 집권 체제를 확립하여 국가의 기틀을 다졌다. 또한 한족 문화를 적극적으로 수용하고 불교를 장려하여 다양한 민족과 문화를 통합하려 노력했다.

386년 대왕을 칭하며 자립한 후, 398년에는 황제에 즉위하여 본격적으로 북위를 통치하기 시작했다. 도무제는 합의제를 폐지하고 중앙 집권화를 추진하는 한편, 한족 문화를 적극적으로 수용하여 선비족의 기존 관습을 개혁하고자 했다. 또한 통치 수단으로 불교를 활용하여, 법과를 도인통에 임명하는 등 불교를 장려하였다.

4. 1. 부정적 평가

도무제는 말년에 술과 여자에 빠졌고, 도사가 만든 약(한식산)에 중독되어 정신 이상 증세를 보였다. 시종들에게 난폭한 행동을 일삼았으며, 의심 가는 사람들을 마구 죽여 자손들의 즉위에 걸림돌을 제거하려 했다.[11][12] 이러한 행동은 조정 관리와 백성들에게 공포감을 조성했고, 법 기강을 문란하게 만들었다. 결국, 도무제는 자신의 아들 탁발소에게 살해당했다.[11][12]4. 2. 역사적 영향

선비족 탁발부의 지도자 탁발력미의 후손이자 대나라 탁발십익건의 손자인 도무제 탁발규는 혼란한 시기에 부족을 이끌고 나라를 세웠다. 그는 부족 회의를 없애고 중앙집권화를 추구하는 한편, 한족 문화를 적극 수용하여 민족 융합을 꾀했다. 또한 불교를 장려하여 태산의 승려 축승랑을 우대하고 평성에 불탑을 건립했으며, 법과를 도인통에 임명하여 승려들을 관리하게 했다.[11][12]그러나 도무제는 만년에 술과 여자에 빠지고, 도사가 만든 약(한식산)으로 인해 정신 이상을 일으켜 난폭한 행동을 일삼았다. 결국 409년 아들 청하왕 탁발소의 쿠데타로 살해되었으나, 탁발소 역시 형인 탁발사(후의 명원제)에게 죽임을 당했다. 도무제는 사후 '''열조 선무제'''로 추존되었다가[11][12] 후에 '''태조 도무제'''로 묘호와 시호가 바뀌었다.

중국 역사학자 이빙은 《위서》에 기록된 탁발규의 초기 행적에 대해 한족 문화에 대한 이해도가 지나치게 높다며 의문을 제기했다.[13] 그는 《위서》 연봉전, 《진서》 부견재기, 《송서》, 《남제서》 등의 기록을 바탕으로 탁발규의 초기 생애를 다음과 같이 재구성했다.

- 376년 (태원 원년): 대나라 멸망 후 탁발십익건과 함께 장안으로 압송되었으나, 탁발십익건에게 직접 밧줄을 묶은 불효를 저질렀다는 이유로 촉으로 유배되었다.

- 장안에서 탁발십익건 사망: 연봉은 탁발규를 장안으로 돌려보내 대나라의 후계자로 키워야 한다고 부견에게 건의했다.

- 383년 (태원 8년): 비수 대전에서 부견이 패배하자, 부견을 호위하여 장안으로 돌아온 모용수와 함께 중산으로 이동했다.

- 386년 (등국 원년): 대나라 북쪽에서 대왕으로 즉위했다.

이빙은 《위서》의 기록과 달리 탁발십익건이 대나라 멸망 이전에 사망한 것이 아니라 장안으로 끌려가 객사했다고 보았다. 또한 탁발규는 족보상 할아버지인 탁발식 사후, 어머니 하씨가 탁발십익건의 아내가 되었기 때문에 할아버지이자 아버지의 입장이었을 것으로 추정했다.

5. 가계

| 배우자 | 자녀 | 비고 |

|---|---|---|

| 도무황후 모용씨 | 사촌 | |

| 선목황후 유씨 | ||

| 부인 하씨 | 고모 | |

| 부인 왕씨 | ||

| 부인 왕씨 | ||

| 부인 단씨 | ||

| 불명 |

참조

[1]

역사적 기록

wushen day of the 1st month of the 1st year of the Dengguo era

Book of Wei

[2]

역사적 기록

7th day of the 7th month of the 34th year of the Jian'guo era

Book of Wei

[3]

역사적 기록

wuchen day of the 10th month of the 6th year of the Tian'ci era

Book of Wei

[4]

서적

The Empire of the Steppes

https://archive.org/[...]

Rutgers University Press

[5]

서적

Book of Wei, volume 2

[6]

서적

Book of Wei, volume 28

[7]

서적

Book of Wei, volume 2

[8]

서적

Book of Wei, volume 22

[9]

서적

Book of Wei, volume 2

[10]

서적

Book of Wei, volume 15

[11]

서적

魏書』太祖紀、『北史』魏本紀第一

[12]

서적

魏書』礼志四、『北史』魏本紀第五

[13]

문서

李憑

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com